Wassermengenbewirtschaftung, Landschaftswasserhaushalt, Niedrigwasserkonzept: Fragen und Antworten

-

Was ist Niedrigwasser?

Niedrigwasser wird als zeitlich oder regional begrenzter Zustand in einem oberirdischen Gewässer bezeichnet, bei dem der Durchfluss oder der Wasserstand einen bestimmten Schwellenwert erreicht beziehungsweise unterschreitet.

Niedrigwasser ist ein Ereignis, dessen Ursache meist eine länger andauernde Trockenperiode ist, in der die Wasservorräte in Grundwasser und Seen durch Verdunstung und Abfluss reduziert werden. Die Ursache (Trockenperiode) kann zeitlich weit vor der Niedrigwasserperiode (Wirkung) liegen, da der natürliche Niedrigwasserdurchfluss aus dem Grundwasser gespeist wird und hierbei erhebliche Verzögerungszeiten auftreten können.

Niedrigwasser wird als zeitlich oder regional begrenzter Zustand in einem oberirdischen Gewässer bezeichnet, bei dem der Durchfluss oder der Wasserstand einen bestimmten Schwellenwert erreicht beziehungsweise unterschreitet.

Niedrigwasser ist ein Ereignis, dessen Ursache meist eine länger andauernde Trockenperiode ist, in der die Wasservorräte in Grundwasser und Seen durch Verdunstung und Abfluss reduziert werden. Die Ursache (Trockenperiode) kann zeitlich weit vor der Niedrigwasserperiode (Wirkung) liegen, da der natürliche Niedrigwasserdurchfluss aus dem Grundwasser gespeist wird und hierbei erhebliche Verzögerungszeiten auftreten können.

-

In welchem Flussgebiet/an welchem Gewässer besteht akut Niedrigwasser?

Für alle 16 Flussgebiete Brandenburgs wurden repräsentative Pegel ausgewählt, mit möglichst langen Datenreihen. Bei Unterschreitung eines statistisch ermittelten Schwellenwertes spricht man von Niedrigwasser (siehe auch Erläuterungen zur Niedrigwasserampel).

Die Niedrigwasserampel ist tagesaktuell über die Auskunftsplattform Wasser im Thema Wasserbewirtschaftung einsehbar.

Für alle 16 Flussgebiete Brandenburgs wurden repräsentative Pegel ausgewählt, mit möglichst langen Datenreihen. Bei Unterschreitung eines statistisch ermittelten Schwellenwertes spricht man von Niedrigwasser (siehe auch Erläuterungen zur Niedrigwasserampel).

Die Niedrigwasserampel ist tagesaktuell über die Auskunftsplattform Wasser im Thema Wasserbewirtschaftung einsehbar.

-

Tritt Niedrigwasser öfter als früher auf? Was sind die Gründe?

Eine systematische Erfassung von Niedrigwasserereignissen findet erst seit einigen Jahren statt, so dass statistisch abgesicherte Aussagen nur mit beschränkter Aussagekraft gemacht werden können.

Phasen geringer Niederschläge hat es schon immer gegeben. Diese führten zu geringen Durchflüssen oder schwankenden Seewasserspiegeln. In jüngerer Zeit häufen sich jedoch sowohl Dauer als auch Intensität dieser Phasen.

Die Gründe für diese Niedrigwasserphasen sind vielfältig und nicht allgemein zu beantworten. Die vor Jahrhunderten begonnene Überformung des hydrografischen Systems und die Auswirkungen der vergangenen überdurchschnittlich trockenen und warmen Jahre in Verbindung mit sinkenden Grundwasserständen und hoher Verdunstung sind wichtige Gründe, die lokal von weiteren Prozessen überlagert werden können.

Eine systematische Erfassung von Niedrigwasserereignissen findet erst seit einigen Jahren statt, so dass statistisch abgesicherte Aussagen nur mit beschränkter Aussagekraft gemacht werden können.

Phasen geringer Niederschläge hat es schon immer gegeben. Diese führten zu geringen Durchflüssen oder schwankenden Seewasserspiegeln. In jüngerer Zeit häufen sich jedoch sowohl Dauer als auch Intensität dieser Phasen.

Die Gründe für diese Niedrigwasserphasen sind vielfältig und nicht allgemein zu beantworten. Die vor Jahrhunderten begonnene Überformung des hydrografischen Systems und die Auswirkungen der vergangenen überdurchschnittlich trockenen und warmen Jahre in Verbindung mit sinkenden Grundwasserständen und hoher Verdunstung sind wichtige Gründe, die lokal von weiteren Prozessen überlagert werden können.

-

Welche Werte werden in der Niedrigwasserampel gezeigt?

Was bedeutet rot für einen bestimmten Pegel?Das Land Brandenburg informiert über die aktuelle Niedrigwassersituation auf seiner „Informationsplattform Niedrigwasser Brandenburg“. Neben den Daten zur Niedrigwassersituation werden auch Klimadaten sowie das pegelspezifische Niedrigwasserwarnsystem, die sogenannte Niedrigwasserampel bereitgestellt.

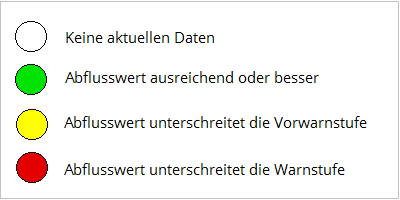

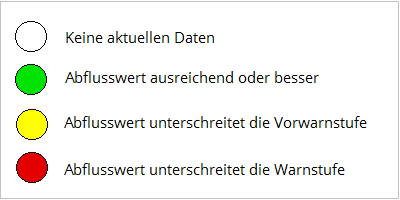

Die Ampel enthält neben dem Messstellennamen und der Messstellennummer Angaben wie Status, Gewässer und Betreiber der Messstelle. Beim Status wird zwischen vier Messzuständen unterschieden:

Das Land Brandenburg informiert über die aktuelle Niedrigwassersituation auf seiner „Informationsplattform Niedrigwasser Brandenburg“. Neben den Daten zur Niedrigwassersituation werden auch Klimadaten sowie das pegelspezifische Niedrigwasserwarnsystem, die sogenannte Niedrigwasserampel bereitgestellt.

Die Ampel enthält neben dem Messstellennamen und der Messstellennummer Angaben wie Status, Gewässer und Betreiber der Messstelle. Beim Status wird zwischen vier Messzuständen unterschieden:

Quelle: Auskunftsplattform Wasser Brandenburg Die Ampel enthält Abflussschwellenwerte für die Warnstufe (rot), die sich an der hydrologischen Kennzahl MedianN30Q der Zeitreihe 1991-2015 ausrichtet.

Der Abflussschwellenwert für die Vorwarnstufe (gelb) ist für diese Zeitreihe der Median der Abflusswerte, die 14 Tage vor Erreichen des Schwellenwertes für die Stufe Rot gemessen wurden, mindestens jedoch der ökohydrologisch begründete Mindestabfluss (Qmin,ök) am Durchflusspegel. Unterschreitet das gleitende Mittel der mittleren Tagesabflüsse der letzten sieben Tage den Schwellenwert der Vorwarnstufe, wird die Warnstufe Gelb ausgelöst.

Die Ampelphase Rot wird ausgelöst, wenn das gleitende Mittel der mittleren Tagesabflüsse der letzten sieben Tage den Schwellenwert der Warnstufe unterschreitet.

Quelle: Auskunftsplattform Wasser Brandenburg Die Ampel enthält Abflussschwellenwerte für die Warnstufe (rot), die sich an der hydrologischen Kennzahl MedianN30Q der Zeitreihe 1991-2015 ausrichtet.

Der Abflussschwellenwert für die Vorwarnstufe (gelb) ist für diese Zeitreihe der Median der Abflusswerte, die 14 Tage vor Erreichen des Schwellenwertes für die Stufe Rot gemessen wurden, mindestens jedoch der ökohydrologisch begründete Mindestabfluss (Qmin,ök) am Durchflusspegel. Unterschreitet das gleitende Mittel der mittleren Tagesabflüsse der letzten sieben Tage den Schwellenwert der Vorwarnstufe, wird die Warnstufe Gelb ausgelöst.

Die Ampelphase Rot wird ausgelöst, wenn das gleitende Mittel der mittleren Tagesabflüsse der letzten sieben Tage den Schwellenwert der Warnstufe unterschreitet.

-

Welche Strategie verfolgt das Land?

Wie wird der Klimawandel berücksichtigt?Das Umweltressort hat unter Einbeziehung der Landkreise, kreisfreien Städte und der Gewässerunterhaltungsverbände das Landesniedrigwasserkonzept Brandenburg erarbeitet. Das Konzept enthält umfangreiche Maßnahmen, die notwendig sind, um durch Wasserrückhalt in der Landschaft und ressourcenschonenden Umgang mit Wasser die Vorsorge vor Niedrigwasser zu verbessern und mit denen das Management von extremen Niedrigwasserereignissen überprüft und verbessert werden soll.

Eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel wurde in der Interministeriellen Arbeitsgruppe "Anpassung an die Folgen des Klimawandels" erarbeitet. Sie umfasst insgesamt zwölf Handlungsfelder aus sechs Ressorts der Landesregierung.

Das Umweltressort hat unter Einbeziehung der Landkreise, kreisfreien Städte und der Gewässerunterhaltungsverbände das Landesniedrigwasserkonzept Brandenburg erarbeitet. Das Konzept enthält umfangreiche Maßnahmen, die notwendig sind, um durch Wasserrückhalt in der Landschaft und ressourcenschonenden Umgang mit Wasser die Vorsorge vor Niedrigwasser zu verbessern und mit denen das Management von extremen Niedrigwasserereignissen überprüft und verbessert werden soll.

Eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel wurde in der Interministeriellen Arbeitsgruppe "Anpassung an die Folgen des Klimawandels" erarbeitet. Sie umfasst insgesamt zwölf Handlungsfelder aus sechs Ressorts der Landesregierung.

-

Was bedeutet Landschaftswasserhaushalt?

Der Landschaftswasserhaushalt beschreibt im formellen Sinne die Elemente des Wasserkreislaufs. Dieser besteht aus Niederschlag, ober- und unterirdischen Zu- und Abflüssen, der Verdunstung sowie Rücklagen und Verbräuche in abgrenzbaren Einzugsgebieten.

Der Landschaftswasserhaushalt beschreibt im formellen Sinne die Elemente des Wasserkreislaufs. Dieser besteht aus Niederschlag, ober- und unterirdischen Zu- und Abflüssen, der Verdunstung sowie Rücklagen und Verbräuche in abgrenzbaren Einzugsgebieten.

-

Welche Förderung zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes gibt es?

Wer kann Antragsteller sein und wie kann ich mich persönlich einbringen?Das Land Brandenburg hat zur Förderung der naturnahen Entwicklung von Gewässern und zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Regulationsfähigkeit des Landschaftswasserhaushaltes die Richtlinie „Gewässerentwicklung/Landschaftswasserhaushalt (GewEntw-LWH)“ aufgelegt.

Hinweise zur Antragstellung finden sich auf der Förderseite zur Richtlinie des Umweltministeriums oder direkt bei der Bewilligungsbehörde, der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Das Land Brandenburg hat zur Förderung der naturnahen Entwicklung von Gewässern und zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Regulationsfähigkeit des Landschaftswasserhaushaltes die Richtlinie „Gewässerentwicklung/Landschaftswasserhaushalt (GewEntw-LWH)“ aufgelegt.

Hinweise zur Antragstellung finden sich auf der Förderseite zur Richtlinie des Umweltministeriums oder direkt bei der Bewilligungsbehörde, der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

-

Welche Seen und andere Flächengewässer in Brandenburg sind akut von Austrocknung bedroht?

Bei den Brandenburger Seen kann man grob in

- durch oberirdische Gewässer – wie der Schwielowsee – oder

- durch Grundwasser – wie der Sacrower See – gespeiste Seen

differenzieren. Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, sinkt auch der Seewasserspiegel.

Ist ein Gewässer wenig tief und hat sehr flache Ufer (beispielsweise der Seddiner See) erscheinen die Auswirkungen (zum Beispiel das Schwinden der Seeoberfläche) gravierender. Wasser verloren haben insbesondere Seen, die keinen oberirdischen Zufluss haben und ausschließlich mit dem Grundwasser korrespondieren.

Besonders betroffen sind

- sehr kleine und sehr flache Gewässer (starke Erwärmung, hohe Verdunstung),

- Gewässer ohne oberirdische Zuflüsse (also nur vom Grundwasser und Niederschlag abhängen),

- stark verkrautete/bewachsene Gewässer (Verdunstung über die Pflanzen).

Liegt der entsprechende Grundwasserleiter in einer sehr kleinteilig strukturierten Hochfläche (im Barnim, Teltow, usw.) und weist eine sinkende Tendenz auf, sind die darin eingelagerten Seen besonders gefährdet.

Bei den Brandenburger Seen kann man grob in

- durch oberirdische Gewässer – wie der Schwielowsee – oder

- durch Grundwasser – wie der Sacrower See – gespeiste Seen

differenzieren. Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, sinkt auch der Seewasserspiegel.

Ist ein Gewässer wenig tief und hat sehr flache Ufer (beispielsweise der Seddiner See) erscheinen die Auswirkungen (zum Beispiel das Schwinden der Seeoberfläche) gravierender. Wasser verloren haben insbesondere Seen, die keinen oberirdischen Zufluss haben und ausschließlich mit dem Grundwasser korrespondieren.

Besonders betroffen sind

- sehr kleine und sehr flache Gewässer (starke Erwärmung, hohe Verdunstung),

- Gewässer ohne oberirdische Zuflüsse (also nur vom Grundwasser und Niederschlag abhängen),

- stark verkrautete/bewachsene Gewässer (Verdunstung über die Pflanzen).

Liegt der entsprechende Grundwasserleiter in einer sehr kleinteilig strukturierten Hochfläche (im Barnim, Teltow, usw.) und weist eine sinkende Tendenz auf, sind die darin eingelagerten Seen besonders gefährdet.

-

Wie dramatisch ist der Rückgang der Seewasserstände Brandenburgs?

Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) dokumentiert den Rückgang der Pegelstände anhand einiger, repräsentativ über das Land verteilter, größerer Seen.

Für die Uckermark veröffentlicht das LfU zum Beispiel Daten vom Parsteiner See, von der Seenplatte zum Petschsee und vom Berliner Stadtrand für den Strausssee. Die in den ausgewählten Seen festgestellten Trends lassen sich in Kombination mit weiteren Daten (wie zum Beispiel zur Grundwasserentwicklung oder Abflussdaten von Fließgewässern) gut übertragen.

Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) dokumentiert den Rückgang der Pegelstände anhand einiger, repräsentativ über das Land verteilter, größerer Seen.

Für die Uckermark veröffentlicht das LfU zum Beispiel Daten vom Parsteiner See, von der Seenplatte zum Petschsee und vom Berliner Stadtrand für den Strausssee. Die in den ausgewählten Seen festgestellten Trends lassen sich in Kombination mit weiteren Daten (wie zum Beispiel zur Grundwasserentwicklung oder Abflussdaten von Fließgewässern) gut übertragen.

-

Welche Seen sind bereits ausgetrocknet?

Zu dieser Frage werden keine Daten zentral erfasst. Es sei darauf verwiesen, dass die Verlandung von Seen ein durchaus natürlicher Vorgang ist, der aufgrund des vergleichsweise jungen Alters der Brandenburger Geomorphologie noch nicht abgeschlossen ist. Grundwasserabsenkungen aber auch Gewässereutrophierung können beschleunigend wirken.

Zu dieser Frage werden keine Daten zentral erfasst. Es sei darauf verwiesen, dass die Verlandung von Seen ein durchaus natürlicher Vorgang ist, der aufgrund des vergleichsweise jungen Alters der Brandenburger Geomorphologie noch nicht abgeschlossen ist. Grundwasserabsenkungen aber auch Gewässereutrophierung können beschleunigend wirken.